첫 대법원 판결로 실거주를 이유로 바뀐 집주인의 계약갱신거절권이 인정된 사례가 생겼습니다.

문제 시작

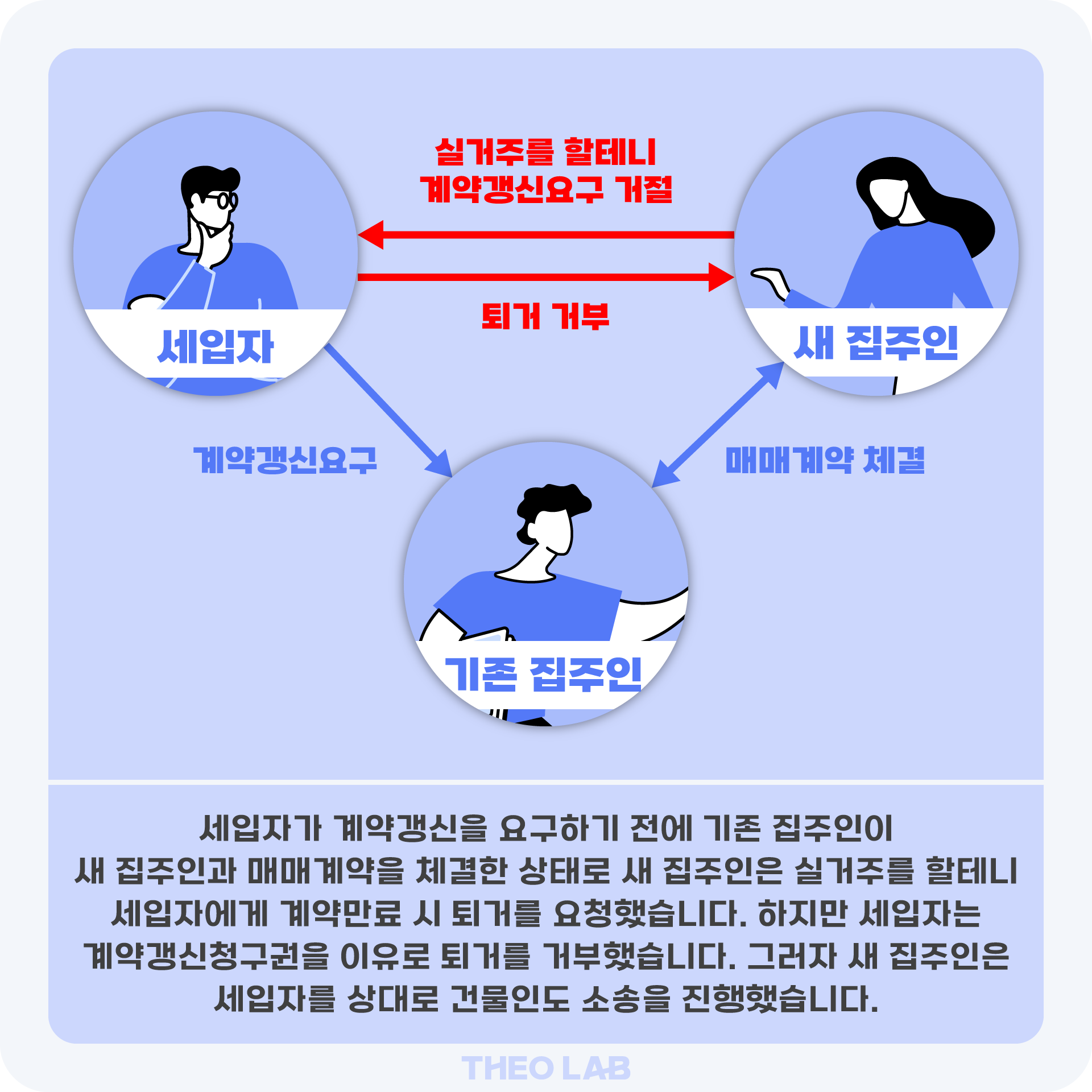

기존 집주인(기존 임대인)이 새 집주인(새로운 임대인)과 매매계약을 체결한 상태에서 세입자(임차인)이 기존 집주인(기존 임대인)에게 계약 갱신을 요구했습니다. 소유권을 넘겨받은 새 집주인(새로운 임대인)은 실거주를 하겠다며 세입자(임차인)의 요구를 거절했습니다. 그러나 세입자(임차인)은 퇴거하지 않았고, 새 집주인(새로운 임대인)은 소송을 제기했습니다.

소송 결과

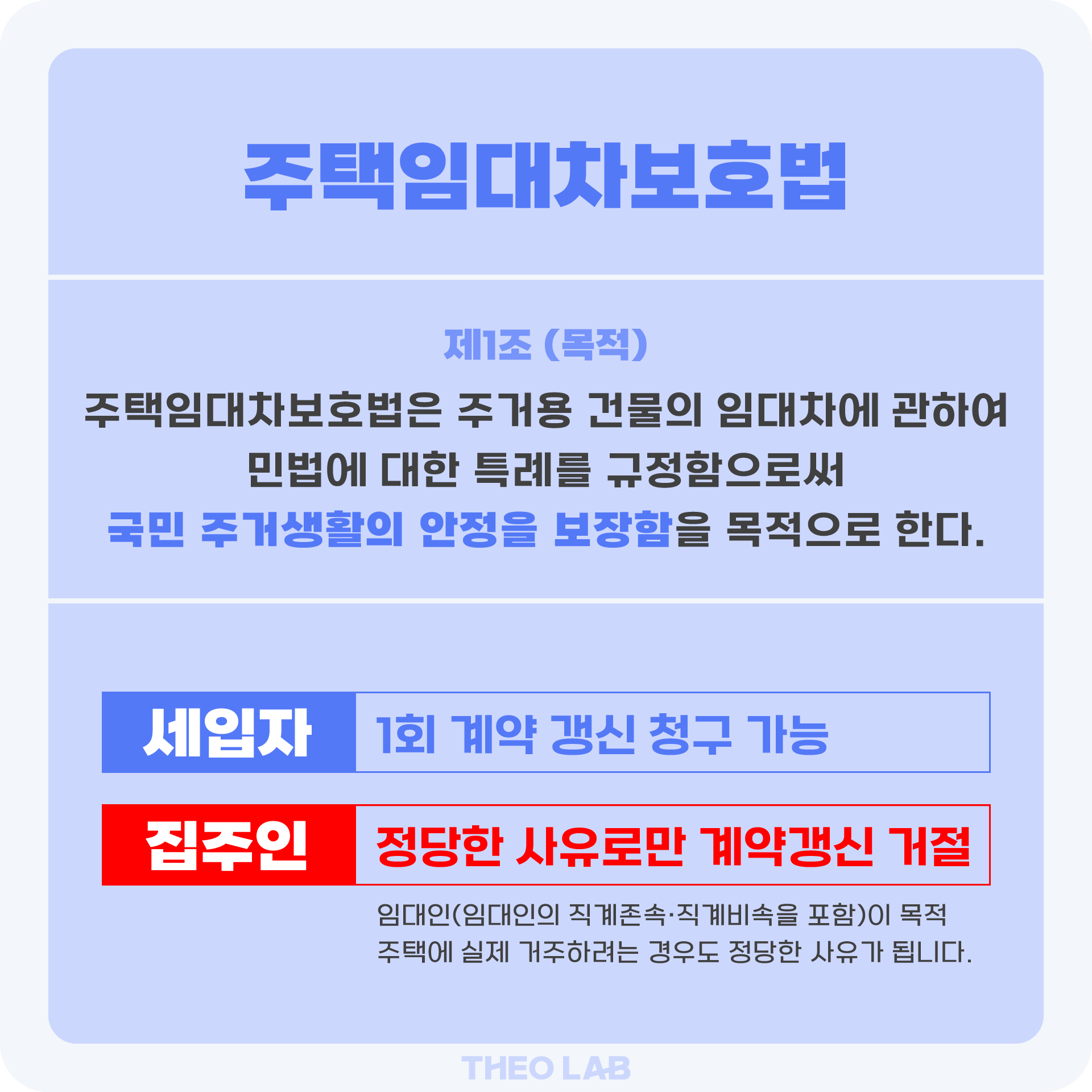

여기서 쟁점은 2020년 7월부터 시행된 임대차 계약 갱신 청구권에 대한 해석입니다. 임대차보호법에 따르면 세입자는 집주인을 상대로 1회 계약갱신 청구가 가능하고, 집주인은 실거주와 같은 정당한 사유로만 계약갱신을 거절할 수 있습니다. 그렇지만 세입자가 계약갱신을 청구했을 때 소유권을 넘겨받은 새 집주인이 실거주를 이유로 세입자에게 나가라고 할 수 있는지 문제가 된 것입니다.

결과는 어떻게 되었을까요? 기존 집주인(임대인)이 아파트를 매도하는 것은 임대차를 계속하기 어려운 '중대한 사유'에 해당하기 때문이라 계약갱신거절을 인정해주는 것으로 판단해서 1심에서는 새집주인의 승소했습니다. 하지만 2심에서는 새 집주인은 갱신 당시 소유자가 아니어서 거절할 수 없다고 세입자의 편을 들어주었습니다.

그렇다면 대법원은 어떠한 결정을 내렸을까요? 대법원은 새로운 집주인이 기존 집주인으로부터 소유권을 넘겨받으면서 기존 집주인의 갱신거절권도 물려받았다고 해석해서 새로운 집주인의 편을 들어주었습니다. 이러한 대법원 판례는 매매계약 전 임차인이 계약 갱신을 요구한 상태였다 하더라도 거절권 행사가 가능하다는 점은 달라지지 않는다는 법리를 최초로 명시적으로 선언했다는 점에서 중요합니다.

전월세 계약, 앞으로 무엇이 달라질까?

2020년 9월 국토교통부가 발표한 가이드라인에 따르면 "새 집주인은 세입자의 계약갱신 청구를 거절할 수 없다"고 발표했지만, 정작 법원에서는 재판부마다 판단이 제각각이었습니다. 하지만 2022년 12월 대법원 판결이 나오면서 앞으로는 달라질 것으로 보입니다.

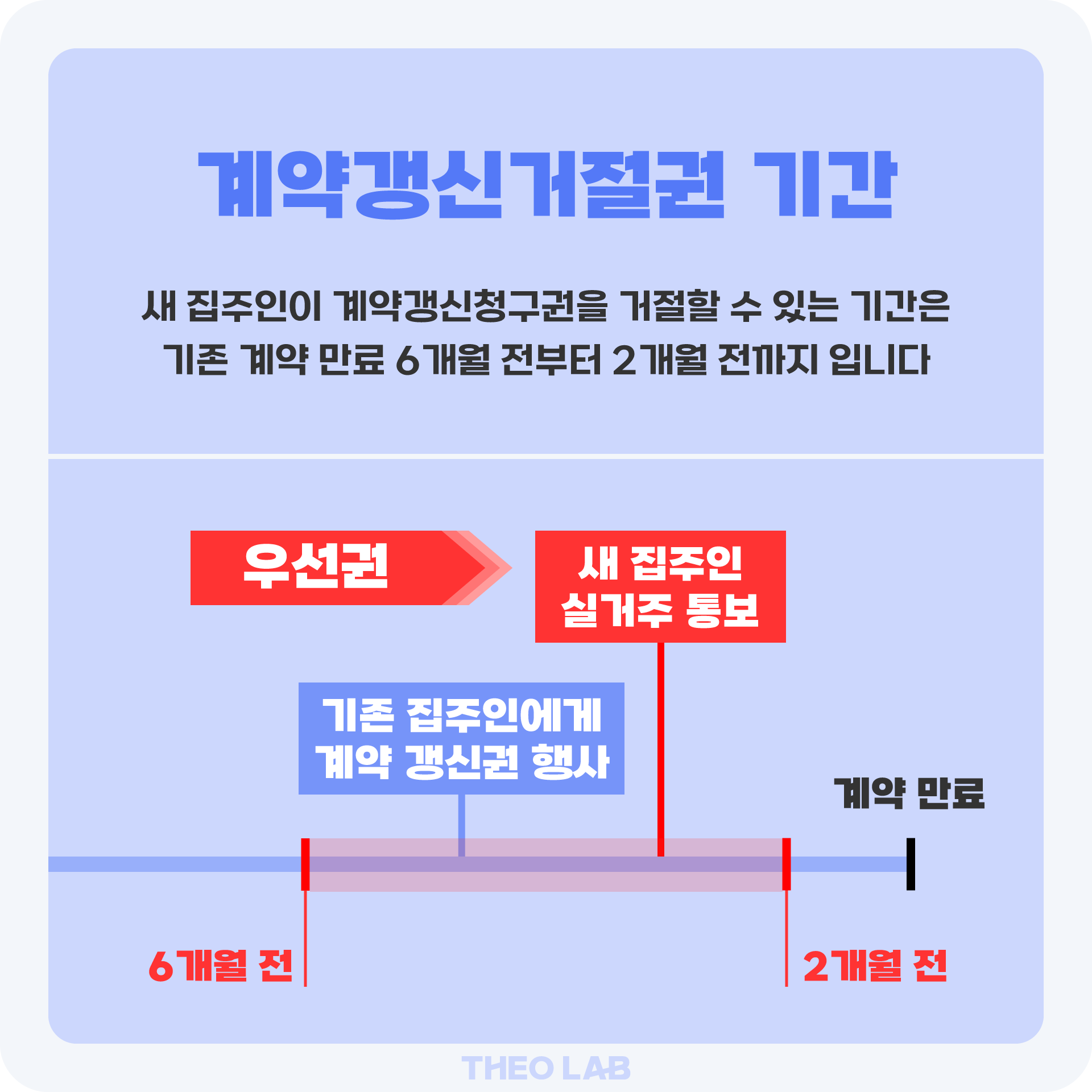

세입자의 경우 이제까지 기존 집주인에게 계약갱신 청구권을 행사하기만 하면 집주인이 바뀌더라도 계약을 2년 더 연장(1회만) 할 수 있었습니다. 하지만, 이제는 이번 대법원의 판결에 따라서 새 집주인의 실거주여부도 확인을 해야 합니다. 새 집주인이 실거주를 하겠다며 계약갱신 청구권을 명확한 기간 내에 거절한다면 세입자는 계약갱신을 연장할 수 없습니다. 앞서 이야기한 명확한 기간은 기존 계약만료 6개월 전부터 2개월 전까지를 의미합니다.

새 집주인의 경우에는 실거주를 목적으로 계약갱신 거절을 할 수 있게 되었습니다. 다만, 앞서 말씀드린 것처럼 새 집주인이 계약갱신청구권을 거절할 수 있는 기간이 기존 계약만료 6개월 전부터 2개월 전까지이니 주의하셔야 합니다. 해당 기간내에 실거주의사를 밝히며 계약갱신 거절을 명확하게 하지 않는다면, 거절권을 행사할 수 없을 것입니다.

마무리하며

대법원의 판단과 마찬가지로 저 또한 새로운 집주인이 실거주를 하겠다며 세입자의 계약갱신을 거절하는 권리가 더 우선되어야 한다고 생각을 했습니다. 새로운 집주인도 실거주가 목적이기 때문에 세입자와 집주인의 주거문제의 경중을 따질 수 없기 때문입니다. 그렇다면 상대비교를 할 수 없는 주거문제에서 새로운 집주인은 더 큰 비용을 지불하고 자신의 주거문제를 해결하고자 하기에 저는 이번 대법원의 판단이 옳다고 생각이 들었습니다.

다만, 올바르게 판단된 대법원의 판례를 악용해서 실거주를 핑계로 세입자의 계약갱신을 거절하려는 꼼수를 쓰는 사람들이 생길 것 같아 걱정됩니다. 다음 부동산 법률 관련 포스팅에서는 허위실거주로 계약갱신 거절하면 어떻게 되는지에 대해 포스팅하도록 하겠습니다.

'법률 > 부동산' 카테고리의 다른 글

| 임의경매와 강제경매의 차이점을 알고 경매를 하시나요? (1) | 2024.06.12 |

|---|---|

| 가로주택정비사업의 위험성을 아시나요? 사기 정비업체와 조합이 판치는 현실 (0) | 2024.05.27 |

| 제소전화해에 대해 알아봅시다 (2) | 2022.12.10 |

| 전세사기 당했을 때 대처방법 (1) | 2022.11.03 |

| 매도인의 하자담보책임 (1) | 2022.10.14 |